Ingénieur, diplômé de la prestigieuse Ecole Technique Supérieure de Delft aux Pays-Bas, Berend Kuiper est arrivé au CERN au début de 1956.

A cette époque l’equipe chargé, sous la direction de John Adams, de la construction du PS était encore logé dans des baraques à coté de l’Institut de Physique de l’Université de Genève, avant de démenager à Meyrin.

Affecté au Groupe Aimant dirigé par Colin Ramm, il a rejoint des collègues comme B. de Raad, Renzo Resegotti, Simon van der Meer et, quelques mois plus tart, Günther Plass.

Ce projet était destiné à devenir le premier synchrotron utilisant le principe de gradient alterné.

Un des defis était de produire un champ magnétique extrêmement uniforme sur toute la circonférence de 628 m du PS.

C’était donc la tache principale du Groupe de faire produire une serie de 100 unités d’aimant avec une extreme regularité. Berend et ses collègues procedaient alors à des mesures magnetiques

Aujourdhui, près de 60 ans plus tard ce sont encore ces mêmes aimants qui sont utilisés pour produire les protons destinés au LHC.

Quelques années plus tard, avec son collègue Gunther Plass, Berend a construit le premier système d’exctraction rapide du faisceau du PS.

Ce fut le prélude à la construction ensuite d’un système d’éjection rapide pour le synchrotron russe de Serpukhov, près de Moscou, qui était alors, l’accélérateur le plus puissant au monde. Berend, à la tête d’une équipe d’une quarantaine d’ingénieurs et de techniciens du CERN, certains accompagnés d’une partie de leur famille, partit pour près de 6 mois en Russie installer ce système d’extraction, conçu et construit au CERN.

Compte tenu du contexte de l’époque ce fut une entreprise assez exceptionnelle car il fallait prévoir d’emmener de Genève tous les composants et tous les outils nécessaires, de la moindre vis au plus petit tourne-vis.

Ce projet complété par un système de transport de faisceau et un séparateur radio-fréquence était la contribution du CERN pour permettre à des équipes de physiciens européens de travailler sur une machine, alors sans égale dans le monde scientifique.

A son retour, Berend a fait partie des quelques Cernois qui ont contribué au démarrage d’une nouvelle organisation scientifique européenne l’ESO, l’observatoire européen dans l’hémisphère sud, en participant au projet du premier grand télescope destiné à être installé au Chili.

Au début des années 1970, il fut chargé de construire un nouveau système de contrôle pour le complexe PS qui était alors un ensemble hétéroclite d’éléments (accélérateurs linéaires, synchroton injecteur et anneau principal) destiné à devenir l’injecteur du SPS en construction.

Berend était un ingénieur polyvalent, bien que, à priori, non spécialiste de ce genre de technique, il a construit un système cohérent ayant un grand potentiel évolutif.

Il a ainsi pu être adapté aux besoins du SPS, puis de la production et l’accumulation d’antiprotons, ensuite du LEP et enfin du LHC.

En 1985, il a lancé les conférences ICALEPCS (International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems) pour discuter des systèmes de contrôle entre tous les laboratoires de physique des hautes énergies.

Ces conférences sont devenues la référence dans le domaine des contrôles et Berend en fut l’invité d’honneur lors de la dixième qui s’est tenue à Genève en 2005. (La quinzième vient de se tenir à Melbourne en 2015)

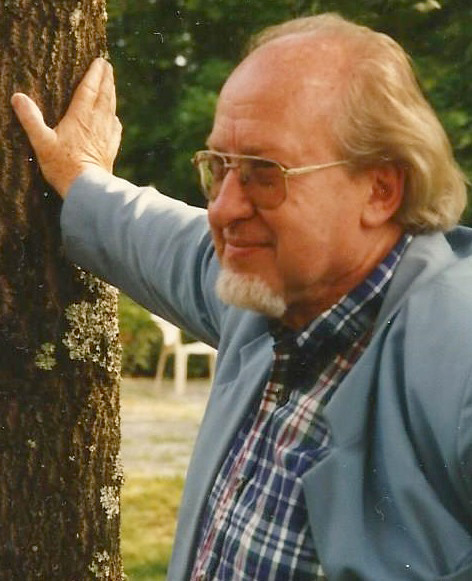

Berend, avec sa grande silhouette dégingandée et son optimisme inébranlable, laisse le souvenir d’un grand ingénieur, rigoureux mais capable de motiver ses collaborateurs, malgré les contraintes extérieures et d’atteindre ses objectifs, même dans des situations difficiles.

C’est avec des hommes tels que lui, que le CERN a pu obtenir les succès scientifiques qui ont remis l’Europe au premier rang de la science mondiale.

Ses anciens collègues et amis

Ses amis et collègues.